明治半ばの東京に生まれ育ち、80余年の生涯の半分以上をフランス、パリを中心に海外で暮らし、フランス国籍を取って、フランス人として現地の土に還った藤田嗣治(1886-1968)。

明治半ばの東京に生まれ育ち、80余年の生涯の半分以上をフランス、パリを中心に海外で暮らし、フランス国籍を取って、フランス人として現地の土に還った藤田嗣治(1886-1968)。漆黒の直毛のおかっぱ頭、丸眼鏡でちょび髭という風貌は、日本でも「美術家」のアイコンとして、海外でも「東洋系芸術家」の典型として刷り込まれてきた。このところ、「あれ、藤田だ!」と見間違うようなアジア系の旅行者の男性にしばしば遭遇する。ピアスやタトゥー、洒落たシャツの、黒髪の青年を見かけると、あらためて藤田は100年早かったのだと感慨深い。だからこそ、まわりとの軋轢が大きかったことも事実で、彼はあえて自らを「身体加工」して広告塔にしていた。そして、その姿を描いて自画像としてサロンや個展で展示して、モンパルナスのカフェを遊歩すれば、イメージが自然に循環していく。「セルフ・イメージ増殖」戦略は、アンディー・ウォーホル(1928-1987)や草間彌生(1929-)にも先駆けるもので、藤田は1920年代から仕掛けていた。ユニークなアイコン化は藤田の自己愛の体現に加え、当時まだパリでは数の限られた日本人、アジア系のなか、植民地からの移民ではなく、「芸術系プロフェッショナル」として認められるために考え抜いた戦略だった。「オリジナル」なのはその風貌だけでなく、作品が独特だった。1913年、26歳で初めてパリに渡るが、当時の日本からの留学者が基本、パリの最新画風を学ぶことを目的としていたとすると――「〇〇ばり」(例:ピカソばり)のように、現地の作家のスタイルを体得するが誉め言葉だったーー、藤田は現地で勝負する、売れる道を選んだ。むしろ、第一次世界大戦勃発後、現地に残留を選択した結果、日本で売れる「洋行帰り」の絵ではなく、「油彩画の本場」パリで売れる作風を確立することに迫られた結果である。才能だけではない、両大戦間という「時代」が藤田をFoujitaにしたといえる。

1886(明治19)年11月27日、東京府牛込区新小川町(現在の飯田橋近く)に、陸軍軍医・藤田嗣章と政の次男に生まれる。中学時代に早くも画家になる決意を持ち、将来のパリ留学を企図してフランス語を学ぶ。1905年春に東京美術学校西洋画科に入学し、黒田清輝らが実践する「外光派」風の画風を体得する。1910年3月、同校卒業後、渡仏を目指しつつ、女子美術学校出身の鴇田とみと結婚するが、1913年夏、単身でフランスに向かう。

1913年8月、26歳で始まったパリ生活は、現地で出会ったピカソ、ディエゴ・リベラらとの交流の中で古代ギリシアやエジプトの美術、キュビスム的な表現に惹かれ、日本で身につけた描写的な表現を離れた絵画やダンスを試みる。しかし翌年に第一次世界大戦が勃発し、多くの同胞が帰国するなか残留を決意し、地方やロンドンなどに退避を続けた。1917年初にパリに戻り、モンパルナスに定住して制作を再開。画家のフェルナンド・バレーとの結婚によりパリの画商等への道筋もつき、初めての個展開催など、事実上、この年が藤田のパリでのデビューとなる。1918年の大戦終結を経て、再開したパリ美術界で彼の活動も本格化し、1919年のサロン・ドートンヌに初入選を果たし、会員に選出される。20年代初頭に、西洋と東洋/日本の絵画技法・画材・道具を彼独自に融合して編み出した独自の「乳白色の下地」に細い黒い輪郭線で描き出す裸婦で、一躍注目を集める。20年代半ば過ぎまで、サロン・ドートンヌや、アンデパンダン展等、パリのサロンでの活躍を続け、《五人の裸婦》(1923)、《舞踏会の前》(1925)等の代表作が生まれる。パリでの名声とともに、彼のパートナーはユキ(リュシー・バトゥー)となり、彼女をモデルとした肌の白い裸婦表現が頂点を迎えていく。

1929年秋に16年ぶりに、母国への一時帰国を果たす。約3か月の滞在中に各地で個展、母校での講演会、エッセイ集の出版が続き、「故郷に錦」を飾る機会となった。だが、1930年初頭に北米経由でパリに戻った際には留守中、世界に広がった経済恐慌の影響を受け、20年代の豊かな生活が破綻。1931年末にはユキと離別し、マドレーヌ・ルクーとともに中南米に向かう。ブラジル、アルゼンチン、キューバ、メキシコ等、現地で制作しながら旅を続ける。1933年アメリカ西海岸経由で彼女を連れて日本に戻り、定住。東京を拠点に日本各地や大陸への旅を重ねる。1936年、マドレーヌ急逝後、堀内君代と暮らすようになる。1937年夏の日中戦争勃発まで、「欧風」壁画、装画装幀などの注文がパリ帰りの藤田に集中する。

1939年4月再渡仏するも、第二次世界大戦の勃発に遭遇し、翌年7月帰国。日中戦争勃発後は従軍画家として中国大陸や南方に派遣され、現地取材の上で軍部からの注文画「作戦記録画」の制作に着手する。太平洋戦争緒戦の戦勝からミッドウエイ海戦ののちの、敗退する、「玉砕」する日本軍の表象は、社会的にも、後続世代の画家にも大きな影響を与え、また藤田自身の評価、運命すらも大きくかえることとなった。

戦後、早い段階から再渡仏を模索するが、占領下の海外渡航は困難で、さらに「戦争責任」問題が藤田に迫った。1949年3月10日、62歳、空路で離日し、二度と母国の土を踏むことはない。アメリカ、ニューヨークで約一年を過ごした後で、1950年2月にパリ、モンパルナスへ帰還。60年代半ばまでは、パリを中心に欧州圏でのサロン出品、個展や装画本の刊行を続けた。私生活では1955年2月に妻とともにフランス国籍を取得し、日本国籍を抹消。1959年10月には北フランスのランスの大聖堂でカトリックの洗礼を受ける。洗礼名は、敬愛するレオナルド・ダ・ヴィンチにちなみ、「レオナール Léonard」。1961年秋、パリ郊外のエソンヌ県ヴィリエ=ル=バクルに転居。古い農家を改築し、住居兼アトリエとして最晩年を送る(現在、メゾン=アトリエ・フジタとして一般公開)。以後、制作の中心は宗教絵画となり、1966年秋にランスに完成するノートル=ダム・ド・ラペ礼拝堂の設計・壁画・ステンドグラス制作に結実した。1968年1月29日、スイス、チューリヒの病院で没。享年81歳。

絵画作品以外にも、装画・装幀、版画、写真、染織、陶芸、木工など関心領域広く、さらに著作も多く、生前の単著として『巴里の横顔』(1929)、『腕一本』(1936)、『随筆集 地を泳ぐ』(1942)があり、両大戦間期に豊富な異文化体験をした日本人の、日本語による著作で母国の読者に幅広く受け入れられ、近年、復刻も続いている。

著者プロフィール

林 洋子 YOKO HAYASHI

キュレイター、美術史研究者。東京都現代美術館学芸員等を経て、現在は兵庫県立美術館館長。藤田に関する展覧会、著作も多く、2025年夏に同館での「藤田嗣治×国吉康雄 二人のパラレル・キャリア」展を準備中。

バレエと言へば白鳥の湖が第一に頭に浮ぶほど、此の舞踏が、バレエの中の白眉であり、長年のパリ滞在中、オペラ座に於けるルシアン・バレエの白鳥の湖を觀て、一度ならず此の音楽と此の舞踏に陶醉した。最近では、一九三九年、パリのトロカデロ座に於いて、バレエ・ド・モンテカルロ一座のレオニイド・マシインに依る白鳥の死をみたときには、此の世の中にこれほど高雅な輕妙な、殆んど魔術的な夢の中に自分の魂を捕へ去るものがあらうかと思った。

元來、バレエは古典的なもので、近代バレエはその感覺に依って近代化されてゐるが、その技法などは、クラシカルなものの上に立つてゐる。正統なクラシカルな技法の美しさは此の白鳥の湖によつて最もうかがはれる。ドガのパステルによく描かれてゐるオペラの踊子のポーズなどが、此の湖畔の夜景にしのばれて、必らず感覺の眼底に長く釘付けされることであらう。

此の度の公演の背景をデザインするに當つては、もともとドイツを背景とした傳説めいた此の劇がジャーマンニツクな重苦しさから脱して、フランスの十八世紀時代になり易い危險さと、典型的な古典なだけに寫實を主としなければならない背景を、どの程度までに近代様式にするかの冒險の二つの點で、實のところ私を相當惱ましたものであつた。出來榮えについて御批判をあふぎたい所似である。

藤田嗣治「装置者の感想」『帝国劇場第一回東京バレエ團公演『白鳥の湖』公演プログラム』1946年

帝国劇場における『白鳥の湖』上演プログラムに藤田嗣治が寄稿した「装置者の感想」である。これを読むと、藤田自身がバレエという芸術分野を十分理解していたことがわかる。それどころか、1920年代及び1939~40年の短期のパリ滞在時にバレエ・リュスやバレエ・ド・モンテカルロ等のバレエを数多観劇し、『白鳥の湖』そのものも複数回観ている藤田は、1946年当時、満足な資料もなくほとんど手探り状態だった日本初演メンバー及びスタッフのなかで、作品を最もよく知る一人だったかもしれない。

エコール・ド・パリの寵児、乳白色の肌をした裸婦像で知られる画家・藤田嗣治。その藤田が舞台美術を手掛けていたことはあまり知られていない。『白鳥の湖』本邦初演の舞台美術についても、バレエ関係者の間でその事実は語られるものの、藤田直筆の舞台美術画が公演中に失われたこともあり、詳細は永らく不明のままだった。

エコール・ド・パリの寵児、乳白色の肌をした裸婦像で知られる画家・藤田嗣治。その藤田が舞台美術を手掛けていたことはあまり知られていない。『白鳥の湖』本邦初演の舞台美術についても、バレエ関係者の間でその事実は語られるものの、藤田直筆の舞台美術画が公演中に失われたこともあり、詳細は永らく不明のままだった。

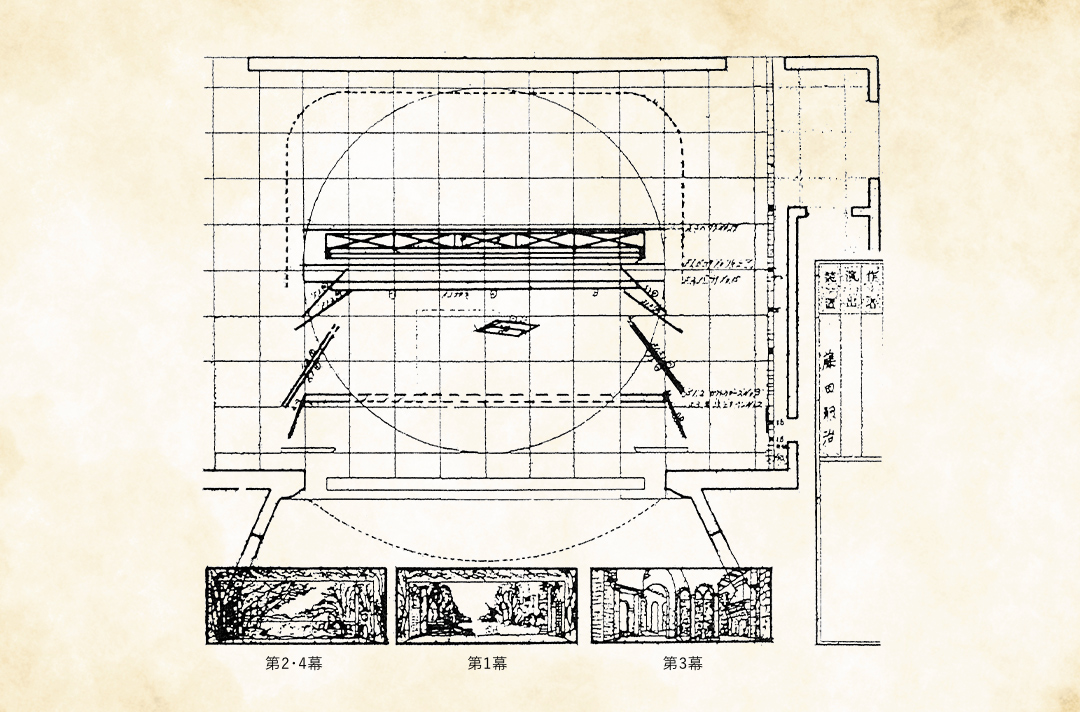

しかし、調査の過程で当時藤田との連絡役を務めていた東宝舞台のスタッフに話を聞くことができ、藤田の監修指示により大道具製作チームの作業用に模写した舞台美術画の一組を保存されていたことがわかったのである。それが当時現場での検討・打合せに使われた模写の一つであることは1946年公演の舞台監督を担当していた田中好道にも確認することができた。絵画作品と異なり舞台美術画はそれを元に劇場空間における舞台作品を創造するためのいわば設計図である。直筆でないとは言え確かに藤田嗣治による舞台装置のための草案であることは、調査時にまだ存命だった藤田君代夫人からも承認が得られた。

この舞台美術画を検証することにより、藤田の意図していた『白鳥の湖』における劇場空間へのアプローチが可能となったのである。

ここで、藤田の舞台美術との関わりを概観してみよう。軍医を父とする裕福な家庭に育ち、自由劇場を創設し近代日本演劇黎明期に多大な貢献をした小山内薫を従兄に持つ藤田は、早くから舞台芸術に親しみ、芝居三昧の青春を過ごした。さらに東京美術学校(現東京藝術大学)卒業後、開館まもない帝国劇場で背景部の仕事を手伝っている。パリに渡った後も足繁く劇場に通い、やがて画家として名声を得た藤田は依頼されて舞台美術も手掛けるようになった。当時は画家などの美術家を舞台制作チームとして積極的に取り込んできたバレエ・リュスに代表される劇場芸術革新の時代だった。バレエ・リュスと並ぶ最先端のバレエ団、バレエ・スエドワの前衛的バレエ作品や、能や歌舞伎を題材とした日本的な作品の舞台美術に携わっている。そして帰国後は、演劇や舞踊詩劇の創作上演とともに『白鳥の湖』を手掛け、再び渡欧するとミラノ・スカラ座『蝶々夫人』という大作の舞台美術を依頼された。

藤田が生涯に渡り手掛けた舞台美術は現在のところ9作品を特定している。画家が舞台美術を手掛ける場合、単に背景画を提供するだけの片手間の仕事と分類されかねない関わり方もあり得る。しかし、レオナルド・ダ・ヴィンチから始まりバレエ・リュスのピカソやマティスなどによる舞台美術が美術史上に残した足跡は決して小さくない。そうした視点で藤田の作品を考察したとき、藤田もまた非常に真摯な姿勢で舞台美術に取り組み、専門の舞台美術家と比しても遜色ないほどの創作活動を行ってきたことが見えてきた。

『白鳥の湖』においても、古典バレエの名作であるからにはバレエの歴史を踏まえ、『白鳥の湖』の作品内容だけでなくバレエ作品が誕生した経緯や変遷も理解する必要があるが、本稿冒頭の「装置者の感想」でもわかる通り藤田はその前提を十分に踏まえ取り組んでいた。振付演出を担当した小牧正英が訪ねた際の回想によると藤田はこう言って引き受けてくれた、「君たちの仕事は意義あるものだ。デアギレフ『バレエ・ルッス』よりもボリショイ・バレエよりも立派なデザインを描いてやるよ」。

上演劇場がかつて仕事を手伝ったことのある帝国劇場であったことも幸いだった。関東大震災後に再建された劇場の舞台寸法、舞台機構は旧劇場とほぼ同じ規模だったため、帝国劇場に的確に合わせた美術を構想することができた。劇場自体が背景部を持ち、作業場を併設していた西洋型劇場であった点も藤田にとっては好都合であったろう。藤田は作業進行中の帝国劇場背景部の製作現場を訪ね、時には衣裳を縫うために自らミシンを踏んだという。

終戦翌年のこと、実際の舞台は藤田の草案通りに作られたわけではなかった。たとえば第3幕は、背景幕を新規製作する布の調達が間に合わず、赤い塗料も足りなかったため、倉庫に保管されていた別の作品の幕を合体させて作ることになってしまった。そもそも上演決定から初日まで3カ月程度しかない状況で、舞台美術も非常に短い期間で製作完了しなければならなかったのである。だからこそ藤田の舞台美術画に立ち返ることに意味がある。復興と再生というメッセージの込められたこの作品の季節を草木の新緑が萌えるほどの春に設定したこと。西洋式といいながら歌舞伎も上演可能な和洋折衷型の横長の舞台に対応するため、古典的な線遠近法に基づいた構想ではなく、アンティメトリーな構図を導入していること。濃く深い緑に包まれた湖畔に魔界の存在を漂わせるごとく不思議に折れ曲がった二本の木。宮殿内の重厚な円柱、赤い絨毯で敷き詰められた室内、天高と奥行きを感じさせる十五段近くもある階段。至るところに藤田らしい特徴が見て取れる。さらに二人の愛が魔法に打ち勝つ最終場面では、枝ぶりと葉っぱの吊り物を順々に上げていって、最後に暁の光にきらめく湖面をみせる構想も提案していた。

終戦翌年のこと、実際の舞台は藤田の草案通りに作られたわけではなかった。たとえば第3幕は、背景幕を新規製作する布の調達が間に合わず、赤い塗料も足りなかったため、倉庫に保管されていた別の作品の幕を合体させて作ることになってしまった。そもそも上演決定から初日まで3カ月程度しかない状況で、舞台美術も非常に短い期間で製作完了しなければならなかったのである。だからこそ藤田の舞台美術画に立ち返ることに意味がある。復興と再生というメッセージの込められたこの作品の季節を草木の新緑が萌えるほどの春に設定したこと。西洋式といいながら歌舞伎も上演可能な和洋折衷型の横長の舞台に対応するため、古典的な線遠近法に基づいた構想ではなく、アンティメトリーな構図を導入していること。濃く深い緑に包まれた湖畔に魔界の存在を漂わせるごとく不思議に折れ曲がった二本の木。宮殿内の重厚な円柱、赤い絨毯で敷き詰められた室内、天高と奥行きを感じさせる十五段近くもある階段。至るところに藤田らしい特徴が見て取れる。さらに二人の愛が魔法に打ち勝つ最終場面では、枝ぶりと葉っぱの吊り物を順々に上げていって、最後に暁の光にきらめく湖面をみせる構想も提案していた。

藤田は様々な困難と制約を承知しつつも、この『白鳥の湖』舞台美術に帝国劇場での理想の形を求めて可能なかぎり考えられる最大限のイメージを盛り込んでいると思えるのである。

藤田は様々な困難と制約を承知しつつも、この『白鳥の湖』舞台美術に帝国劇場での理想の形を求めて可能なかぎり考えられる最大限のイメージを盛り込んでいると思えるのである。

(文中敬称略)

著者プロフィール

佐野 勝也 KATSUYA SANO

1961年1月、東京生まれ。開成中学・高等学校から1980年4月東京外国語大学スペイン語学科入学。ガセイ南米研修基金による南米滞在を挟み、1987年3月卒業。翌4月西武百貨店入社。渋谷ロフト、スペイン駐在事務所、出向先の西友シンガポール新店準備室等で勤務し、1996年3月退社。大学在学中に演劇に傾倒。1986年5月に東京近圏のスペイン語を学ぶ学生による劇団の代表として板橋区立文化会館にてロルカ三大悲劇を連続上演。1997年、小島章司フラメンコ舞踊団公演『ガルシア・ロルカへのオマージュ』(1998年)で舞台演出家として舞台芸術活動に復帰。2008年4月、早稲田大学大学院入学(文学研究科人文科学専攻美術史学)。2010年3月「藤田嗣治の舞台美術と劇場空間―1946年帝国劇場バレエ公演『白鳥の湖』を中心に」で修士課程修了、2013年3月博士課程修了し同年5月「藤田嗣治の舞台美術と劇場空間」で博士号取得。2014年6月、論文「藤田嗣治の舞台美術作品1951年スカラ座『蝶々夫人』に関する一考察」で早稲田大学美術史学会賞(小杉賞)受賞。2015年11月、死去。 『フジタの白鳥 画家 藤田嗣治の舞台美術』より