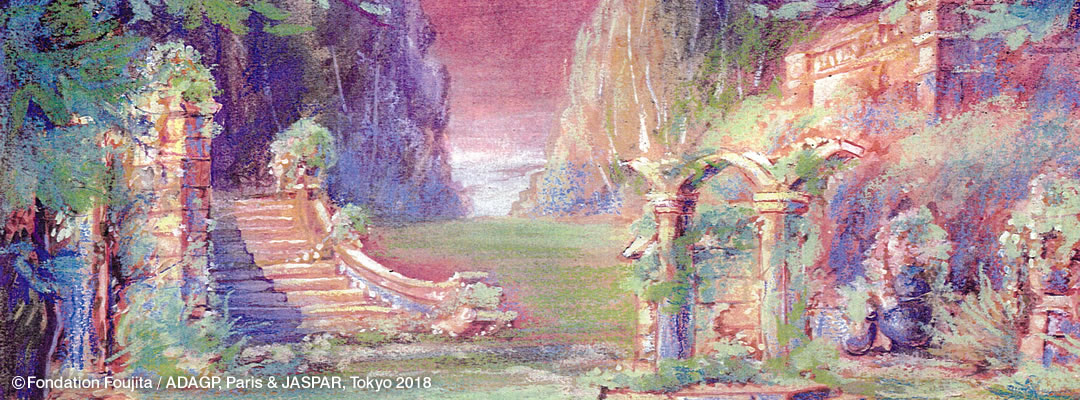

©Fondation Foujita / ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo 2018

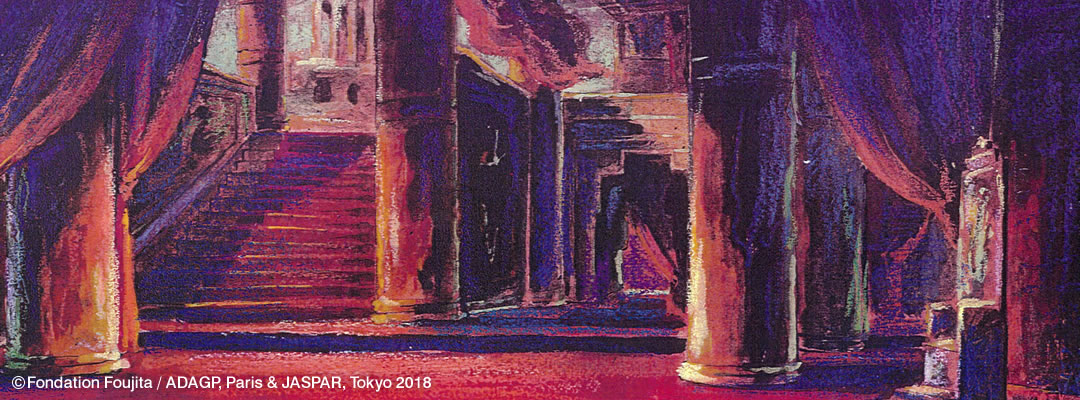

©Fondation Foujita / ADAGP, Paris & JASPAR, Tokyo 2018

『白鳥の湖』は、バレエの代名詞とも称される名作。日本でも1946年に初の全幕上演が行われて以降、多くのバレエ団が上演し続けており、当団も創立の翌年に初演している。

藤田嗣治(レオナール・フジタ)は、独自の「乳白色の裸婦像」などで西洋画壇の絶賛を浴びたエコール・ド・パリ(パリ派)の代表的な画家の一人である。劇場芸術をこよなく愛した彼は、生涯にいくつかの舞台美術を手掛けていた。日本初演『白鳥の湖』の舞台美術も彼によるものであったが、その事実が知られるのみで詳細は永らく不明のままだった。近年、藤田の舞台美術を研究していた佐野勝也により当時の美術スタッフによる模写が確認され、調査研究により概要が明らかとなった。

藤田 嗣治

1886(明治19)年、東京生まれ。東京美術学校(今の東京芸術大学)を卒業してフランスに留学。第一次世界大戦後の1920年代、独自の技法で描いた「乳白色の裸婦像」で一躍パリ画壇の寵児となる。エコール・ド・パリの代表的な画家。第二次世界大戦前後の日本滞在を経て再びフランスに渡り帰化、生涯の大半をフランスで過ごした。洗礼名レオナール・フジタ。

新緑の萌え出ずる第1幕、悪魔ロートバルトの魔力が支配する湖畔の第2幕、そして深紅に彩られた格調高い宮殿の第3幕。

そこには藤田なりの『白鳥の湖』に対する理想形を求めて最大限のイメージが盛り込まれている。しかし終戦翌年の悪条件のもと、残念ながら藤田の草案通りには実現しなかった──。

日本初演の舞台となった当時の帝国劇場は、歌舞伎など日本の伝統芸能も上演可能な和洋折衷の劇場であったため、欧米のオペラハウスに比べ横長な舞台で高さも足りなかった。そのため藤田のデザインは、単純なシンメトリーを避け、視線を奥深く導くような構造とすることで空間に広がりを持たせている。なかでも第3幕では十五段近くもある階段が描かれている。階段は舞台奥へ、しかも縦方向に動きがつくことで場面にダイナミックな変化をもたらす。物資窮乏のため初演時に実現しなかった第3幕は、藤田の独自性がもっとも感じられる場面である。

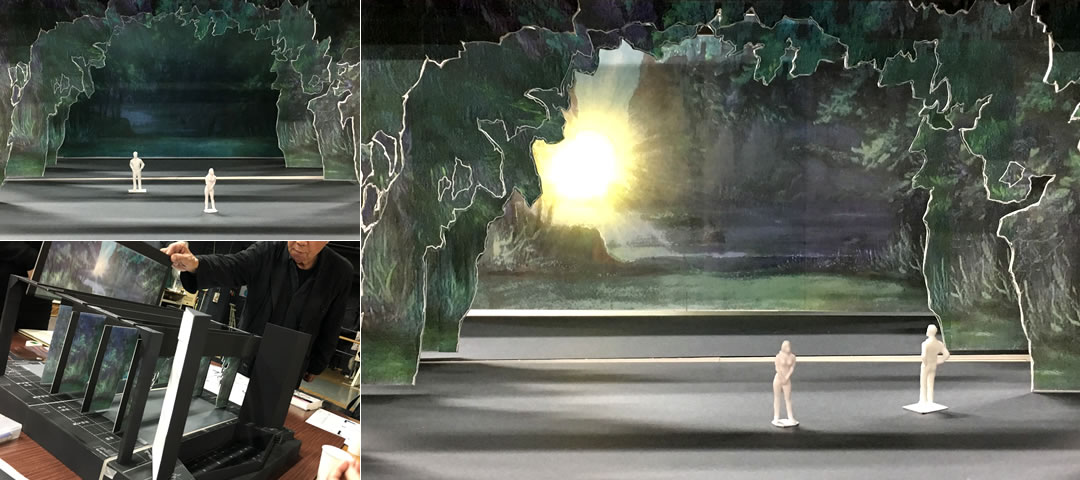

第2幕と同じ湖畔の場は最終幕でも登場するが、藤田は、オデットと王子の愛が魔法使いに打ち克つ朝焼けの場面に転換するときに、枝ぶりと葉っぱの吊りものを順々に上げていって、最後に暁の光にきらめく湖面をみせることはできないか、と相談したという。ハッピーエンドで幕となる演出を適正に踏まえ、舞台上に様々な効果を藤田は考えていた。

『白鳥の湖』原台本に具体的な設定がなく、演出または舞台美術家に委ねられている物語の季節を、藤田は春と定めた。第1幕、幕が開いて最初に視界に飛び込んでくるのは溢れんばかりの若々しい緑。復興と再生のイメージを込めたに相違ない。

著者プロフィール

佐野 勝也 KATSUYA SANO

1961年1月、東京生まれ。開成中学・高等学校から1980年4月東京外国語大学スペイン語学科入学。ガセイ南米研修基金による南米滞在を挟み、1987年3月卒業。翌4月西武百貨店入社。渋谷ロフト、スペイン駐在事務所、出向先の西友シンガポール新店準備室等で勤務し、1996年3月退社。大学在学中に演劇に傾倒。1986年5月に東京近圏のスペイン語を学ぶ学生による劇団の代表として板橋区立文化会館にてロルカ三大悲劇を連続上演。1997年、小島章司フラメンコ舞踊団公演『ガルシア・ロルカへのオマージュ』(1998年)で舞台演出家として舞台芸術活動に復帰。2008年4月、早稲田大学大学院入学(文学研究科人文科学専攻美術史学)。2010年3月「藤田嗣治の舞台美術と劇場空間―1946年帝国劇場バレエ公演『白鳥の湖』を中心に」で修士課程修了、2013年3月博士課程修了し同年5月「藤田嗣治の舞台美術と劇場空間」で博士号取得。2014年6月、論文「藤田嗣治の舞台美術作品1951年スカラ座『蝶々夫人』に関する一考察」で早稲田大学美術史学会賞(小杉賞)受賞。2015年11月、死去。 『フジタの白鳥 画家 藤田嗣治の舞台美術』より

エコール・ド・パリの寵児、「乳白色の下地」裸婦像で知られ、ここ数年来大きく脚光を浴びている画家・藤田嗣治(レオナール・フジタ)。フジタは終戦直後の1946年、帝国劇場における本邦初の『白鳥の湖』全幕初演の舞台美術を手掛けていた。

東京シティ・バレエ団創立50周年を迎える2018年は、フジタ没後50年にもあたる。

50年の時を経た今、1946年の舞台の復元ではなく、フジタが当初思い描いていたプランに基づいた『白鳥の湖』を新制作する。そこにはフジタ独自の意匠が込められていた。その美術に新たな風を吹き込み現代の舞台美術として蘇らせるのが堀尾幸男氏である。

バレエ団がその歴史とともに大切に踊り継いできた石田種生版『白鳥の湖』に、更なる思いを込めて上演する。

レオナール・フジタ研究者の佐野勝也と私は旧知の間柄であり、研究者と造形家という互いに興味ある立場でした。はじめは彼からの依頼でありました。この依頼が東京シティ・バレエ団の公演であるということは確か2~3度目の打ち合わせで知りました。もちろん、東京シティ・バレエ団は曾て有馬五郎先生を通して何度もお世話になったところであり、これも久しぶりで嬉しかったものです。そういうことで『白鳥湖』であるから、フジタだからという理由で引き受けたわけではなかったのです。

レオナール・フジタ研究者の佐野勝也と私は旧知の間柄であり、研究者と造形家という互いに興味ある立場でした。はじめは彼からの依頼でありました。この依頼が東京シティ・バレエ団の公演であるということは確か2~3度目の打ち合わせで知りました。もちろん、東京シティ・バレエ団は曾て有馬五郎先生を通して何度もお世話になったところであり、これも久しぶりで嬉しかったものです。そういうことで『白鳥湖』であるから、フジタだからという理由で引き受けたわけではなかったのです。

しかし、フジタの絵にさわらず上演することは、できないのではないかと思いました。劇場が当時と違うので、プロポーションを変えざるを得ません。そして、絵をいじるのであれば権利者の住む「パリ」まで「変則プラン」の許可を得る必要があると言われていて、果たして許可が下りるだろうかと不安でした。

実際、早い段階から始めていたにもかかわらず「パリからの返事」は遅く、病床の佐野勝也も少々焦り始めたところ、やっと「OK」がでました。その時のプロポーションの決定を順守しながらの具体的な作業となりました。

印象としては、フジタに近づくドキドキ感がありました。はじめは楽な仕事ととも思いました。

モチーフの構成が半分、テクニカル及び演出に関わる変更・発注製作の作業がほぼ半分。

モチーフの構成が半分、テクニカル及び演出に関わる変更・発注製作の作業がほぼ半分。

それが舞台美術家の全てと言えますが、創作する半分がフジタイメージされているという過程での参加となるので、半分楽珍かなとも思いました。

しかし、ひとたび上野・東京文化会館に図面を落とし込む(大きさを調整して劇場舞台に合わせること)作業に取り掛かると、すぐにレオナール・フジタに尋ねなければならないことだらけでしたが、フジタはこの世にいない。問題が出ても、私が判断しなければならないことに気が付きました。その問題がどっと襲いかかってきました。大きくは作家フジタの『白鳥湖』か、私自身の『白鳥湖』かという点です。

例えば森のドロップはコンテという、チョークのような粉っぽいクレヨンで描かれています。西洋風かたまりの葉・遠量の森としてチョーク画になっています。さて、これを背景画に写す時、いかがなものかと考えさせられます。リアルであるはずの森が抽象となっています。日本では通常、桜の花も葉も線描きとし、輪郭をとります。当の本人も、日本絵画法の線描きでフランスの画家達に認められたのですから。しかし、彼が日本で日本人のために行う日本の劇場公演だからこそ、きっとその逆を描きたいと思ったに違いありません。

時は、終戦直後のことです。西洋ヨーロッパ文化・表現は線描きはしない、西洋絵画の思考を見せたいと思ったのです。戦争で疲弊化した観客に見せたい、ここにはもう日本画の痕跡はありません。

そして私はこのチョーク画を(フジタの西洋)そのままを引き継ぎたいと考えています。

バレエの空間性は前述しましたが、クラシックバレエは必ずストーリーが表現されています。そういう意味ではグランドオペラもその類ですが、音楽だけと言っても過言ではないオペラはその音のことのみ考えて創られて、勝手な空間を提案出来ると言えます。あのバイロイト音楽祭のワーグナー曲がストーリーの骨のみを残して、変えられてしまって、ストーリーの説明は風前の灯火です。

バレエでは、マイムでクラシックストーリーの中に常に新しい表現が隠されており、それを発見する努力が続いています。舞台美術もその努力に寄添わなければなりません。

音楽も、照明も、演出も、単独ではあり得ません。

「ドラマ」をストーリーの中に見つけることです。そのドラマの視覚コミュニケーション(伝達)を引き受けるのです。

舞台美術は空間のみではなく、ストーリーという時間の流れてゆく中にあります。それが4場面に分かれて変化し続けてゆくのです。実際に舞台美術が変化しなくとも。美しい湖畔が時に恐ろしい湖畔になり、また再び楽しい嬉しい湖畔に変わるのです。

舞台美術は空間のみではなく、ストーリーという時間の流れてゆく中にあります。それが4場面に分かれて変化し続けてゆくのです。実際に舞台美術が変化しなくとも。美しい湖畔が時に恐ろしい湖畔になり、また再び楽しい嬉しい湖畔に変わるのです。

バレエダンサーや音楽によって観客の心の中に起こってくる変化が、変わらない舞台美術空間なのに、違った感覚で観てゆくからなのです。

美術家自身のテーマというより演出家が発するテーマが大切です。

演出家の束ねる糸に託して、テーマが印象付けられてゆくのです。

画家・フジタ表現と演出家・金井さんとの格闘が加わり、もう1つのテーマになってゆくのでしょう。従来の『白鳥湖』に隠れていた素敵な楽しい表現が刺激され醸され、抽出されるのです。チャイコフスキーの『白鳥湖』の楽しさに加えて、さらにフジタ舞台作品を創りあげるエネルギーを見届けるでしょう。

又、このエネルギーが東京シティ・バレエ団をより高く昇華させるのではないかと感じております。

故・佐野勝也が私を誘い、案内してくれました。私は今、その仕事に関わる幸せを覚えております。

ごゆっくりご堪能ください。

※『白鳥の湖』は、日本では当初、『白鳥湖(はくちょうこ)』と呼ばれ、今でも内々の会話では略称で「はくちょうこ」と呼ぶバレエ団も少なくない。

美術製作

堀尾 幸男 YUKIO HORIO

’69年、Hochschule Für Bildende Künste Berlinに留学し、Prof.Willi Schmidtに師事。’83年オペラ「Lucia」「Maria Stuarda」の美術を担当。以来、様々な舞台美術に携わる。

中島みゆき「夜会Vol.1」、「THE BEE」「エッグ」「MIWA」(演出・野田秀樹)、「Les CONFIDENTS」「其礼成心中」 (演出・三谷幸喜)、新国立劇場オペラ「Madame Butterfly」「Macbeth」「Der Fliegende Holländer」「Der Freischütz」など。

近作として、「足跡姫」、八月納涼歌舞伎「野田版 桜の森の満開の下」「表に出ろいっ! One Green Botle」(演出・野田秀樹)がある。

2017年、第24回読売演劇大賞グランプリを受賞。